\オーガニック初心者の方はこちらへ/

お米を美味しく健康的に!ご飯の炊き方と食べ方のコツ

こんにちは!岡山の自然食品店さしすせそです!今日はお米の炊き方・食べ方を解説していきます!

ご飯の炊き方で美味しさって変わるの?

旦那や子どもが玄米を食べてくれない‥

白米でも健康的に食べる方法はある?

そんなお悩みを解決していきます!本記事では自然食料理人のhat(ハット)さんに、ご飯を美味しく炊く方法やより健康的する食べ方について、プロの料理人のご意見も参考にさせていただいています。

実は炊き方や食べ方を工夫するだけで、家族みんなが健康的に美味しく食べれるようになるんです!今回はプロの料理人の方の助言も参考に、炊き方、食べ方のコツを解説しています!

- お米を炊くコツがわかる

- 玄米の美味しい炊き方がわかる

- 白米でも健康的にする食べ方がわかる

炊き方だけでこんなに違う!美味しいご飯を炊くために知っておきたい基本

こんな経験はありませんか?

米粒の食感を味わいたいのに、べちゃっとした仕上がりになる‥。

逆に

- パサパサとした仕上がりになった

- おかゆっぽくなってしまった

など、自分が思い描いた仕上がりとは違った感じにお米が炊けてしまう。何が原因なのかわからない。またお店で食べたあの味を家でも楽しみたい!

これらはお米の選び方、炊き方で解決します!

お米の味の違いや食感の違いは、お米の種類や炊く時の水分量によって変化します。

お米の味:でんぷん質で甘味、あっさり、もちもちが違う

お米の食感:正しい浸水時間と水分量で調整

もちもちっとした食感がお好きな方は、もちもちっとした食感になるお米選びと水分量を気持ち多めに設定することで理想に近づけます。逆に米粒感が際立っている方が好みの方は、あっさりとしたお米選びと水分量を気持ち少な目にすることで調整することができます。

日本人の国民食でもある「お米」には、食べる人それぞれによって好きな味や食感にこだわりがありますよね。今回の記事では「美味しいお米の炊き方はこれだ!」という決まった作り方を提案するのでなく、あなたの理想に近づけるためのコツやヒントとなるように丁寧に解説していきます。

さらに!

玄米を美味しく食べたい!

家族が玄米を食べてくれない‥。

玄米じゃなくても健康的にできる?

玄米がなかなか美味しく炊けない。家族が玄米を食べてくれない‥そんな悩みもありませんか?

玄米を美味しく炊く方法あります!白米しか食べてくれない家族の方に向けた、なるべく健康的にお米を食べるための食べ方も解説していきます!なので最後までしっかりと読み進めてもらいたいです。また目次を活用して、自分がほしい情報のところに飛んでいただいても大丈夫です!

美味しいお米の炊き方の基本

さっそくですが、お米の炊き方を基本から丁寧に解説していきます!ここで解説するやり方は、白米を炊飯器で炊く方法をベースにお話しています。玄米や炊飯器以外で炊く場合、炊き方に若干の違いはあります。しかし基本的な考え方は共通しているので、しっかりと基本的な考え方を抑えておいてください!

美味しいお米の炊き方①お米の重さを量る

え、そんなところから?と思われるかも知れませんが、お米の分量はしっかりと量ってほしいです。できれば計量カップではなく、計量器を使って何グラムか量ってください。

計量器で重さをしっかり量る

計量カップを使ってもらっても構いませんが、それが1杯何グラムなのかを把握してほしいです。グラムを把握したこれは後程、水分量を調整する際に必要になります!

お米の種類によって、計量カップ1杯当たりの重さも若干変わります。計量カップ1杯(180ml)は、白米 約150gです。ただし玄米は約156gと密度が多い分、重さに違いがあります。どうしても計量カップが良いと言う方は、あなたのお米の重さを量ってみてください。重さの多少の前後は問題ありませんので。

次のお米の研ぎ方のところでもお話しますが、お米をセットする時はザルとボールに入れてほしいです。

お米用の計量カップと料理に使う計量カップは容量が違います。

・お米の計量カップ…180ml

・料理の計量カップ…200ml

余談:アメリカの計量カップ240ml

美味しいお米の炊き方②米の研ぎ方

お米の研ぎ方にもポイントがあります!

お米はザルとボールにセットする

ザルにボールを敷いて、お米を研ぐと水切りが手早くできます。特に最初のお水は手早く水切りをしたいので、できれば用意してほしいです。

最初に吸うお水は良質な水を使う

乾燥状態にあるお米は、最初に吸うお水を一番良く吸収します。なのでミネラルウォーターを使用するのがおすすめ!全体に馴染ませれば良いです。水を吸うと表面が潤って見えるので、米粒全体を水でコーティングするイメージです。水道水でも良いのですが、できれば用意してください。

最初の研ぎ水はすぐに捨てる

良質なお水で全体を馴染ませた後、研ぐための水を注ぎます。この時に最初のお水はほこりやぬかが多いため、濁りやすいです。濁った水を極力お米に吸わせないために、最初の研ぎ水は手早く切って捨ててください。

白米は優しく研ぐ

白米は割れやすいので優しく研いでください。研ぐ時はゴシゴシ洗うのではなく、手を軽く握った「猫の手」の形にして、ボールを回しながら撫でるような感じで優しく混ぜるイメージです。※細かいやり方はご自由に。優しく研ぐことだけを意識してください。

逆に玄米の場合、白米と違い粗くゴシゴシと洗います。表面に傷をつけて少しでも水を吸いやすくするためです。炊くお米によってやり方は変わるので注意してください。

水が透明になるまで研がない

お米を研ぐ時に、どれくらい研げばいいのか?水が少し濁ったままでもいいのか?透明になるまで研いだ方がいいのか?

結論は、2、3回くらい水を入れ替えてさっと洗うだけで良いです。

※透明にならないように、白く濁らせるという意味ではありません。軽く洗う(すすぐ)だけで良いという意味です。

ちなみにそもそもなぜお米を研ぐ必要があるのか?

余分なでんぷんを落とす‥お米の表面には精米の過程で出る粉状のでんぷん(肌ぬか)が付着しています。これを落とさずに炊くと、ご飯がべた付いたり、ねっとりした仕上がりになってしまいます。特にお寿司やチャーハンなどに使う場合、さらっとした食感にさせるのに洗う方が良いです。

ぬか臭さや雑味を取る‥ぬかが残っていると、独特のぬか臭や雑味が出ることがあります。洗い流すことでクリアな味わいのご飯に仕上がります。

不純物を取り除く‥昔のお米は砕けた米や小さなゴミ、ぬかのかたまりなどが混ざっていることがありました。研ぐことでこれらの不純物を取り除きます。

上記の理由からお米は研ぎます。ただ最後の「不純物を取り除く」のところでも触れましたが、現代では精米技術が向上したため、昔よりもキレイな状態で精米されています。なので軽くすすぐ程度で大丈夫です。人によっては洗わずにそのまま使用される方もいます。お米研ぎに関しては熱心に洗う必要はありません。

余談ですが、お米の研ぎ汁は再利用することができます。肌ぬかには栄養素が含まれているため、植物の水やりに使用すると良いです。また米ぬかには水と油をなじませる界面活性作用があり、油や汚れが落ちやすくなるので掃除に利用も可。野菜の下茹でに加えるとえぐみを和らげる効果。スキンケアとして肌をしっとりさせる効果も。スプレーで吹きかけたり、お風呂に入れるなどして活用もできます。

美味しいお米の炊き方③浸水

お米をふっくらを炊くために、浸水をします。浸水はお米を水に浸けて時間を置くことです。

浸水は1時間以内

夏場は30分~1時間。冬場は1時間くらいが良いです。お米にはでんぷん質が含まれており、長時間付けておくとでんぷんが流れて出ていきます。でんぷんが出た状態で炊くとベチャつきやすくなります。また風味が落ちたり、旨み成分が減る場合もあります。

浸水した水はそのまま使う

ここは好みになりますが、浸水した水でそのまま炊いても良いです。水に溶け出た旨みも含まれて炊くことができます。ただし長時間放置してしまった場合は、雑菌の繁殖やベタつきの原因になるので水を入れ替えてください。料理人によってはよりスッキリとした味わいにするために、水を入れ替えることもあります。お好みで。重要度は低いです。

玄米の場合は浸水しにくいため、半日から24時間浸けておきます。もしくは2、3日浸けて発芽させる場合もあります。長時間水に浸けておくので、玄米を炊く時は新しく水を入れ替えましょう。

【重要】美味しいお米の炊き方④水の量

お米の美味しさを左右する上で、とても重要なのが炊く時の水の量です!

水の量を量る

計量カップで何杯、炊飯器のメモリに合わせてセット‥そんな感じで炊いていませんか?今日からそれを卒業してください。

炊く時の水が多ければ柔らかめ、水が少なければ硬めに炊けます。お米の食感は食べる人の好みがわかれるところ。水分量を調整して、自分好みのお米の食感を目指しましょう!

炊く時の水の量は、お米に対して1~1.5倍の水で炊く

美味しいお米の炊き方①お米の重さを量るのところで「お米の重さを量ってください」をお伝えしています。そのお米の重さに対して、炊く時の水の量を1~1.5倍の間で炊きます。

お米を炊く時の水の量は、1.2倍量で炊くのが基本です。程よい硬さとふっくらした食感に仕上がります!

1倍(お米と同量)に炊くと硬めに炊くことができます。硬めの仕上がりが好みの方は、1~1.2倍までの間で何回か試して炊いて、自分の好みの硬さを探してみてください。おすすめは1.2倍から炊いて、1.1倍、1倍と順に試していくと失敗しにくいです。

柔らかめがお好みの場合は、1.2~1.5倍の間で調整してみてください。白米で1.5倍で炊くとかなり柔らかく仕上がります。硬めの調整と同様に1.2倍から炊いて、1.3倍、1.4倍と順に試していくことをおすすめします。

もち米、玄米とお米の種類によっては水の量と仕上がりが白米とは変わって来ます。もち米はお水が少な目が良いです。1~1.1倍が適量。玄米は炊き方にもよりますが、白米同様1~1.5倍の間で調整。白米よりも硬めの仕上がりになります。後に解説しますが、玄米を炊飯器で炊くのはおすすめしていません。圧力鍋で炊く場合、白米同様に1.2倍で炊くと丁度良い炊き具合になります。(個人的にです)好みに調整してください。

お米の美味しい炊き方⑤塩を入れる

適量のお水をセットして炊く前に、「ひとつまみの塩」を入れてください。

ひとつまみの塩を入れる

ひとつまみの塩を入れることで、お米の味わいを引き立ててくれます。白米はもともと甘みがありますが、塩をほんの少し入れることで甘みがより際立ちます。

あくまでも陰のお助け役としての塩です。入れ過ぎるとしょっぱいお米になります。

塩は清め(殺菌)の効果に期待ができるため、雑菌の繁殖を抑えてくれます。また保温時の黄ばみにくくなるとも言われています。

お米の美味しい炊き方⑥蒸らす

「ピロピロリ~ン♪」とご飯が炊ける音が鳴っても、すぐに蓋を開けないようにしてください。「蒸らし」という工程が入ります。

蒸らし時間は10分

お米の炊き上がり直後は、お米の表面に水分が多く、内側がまだ少し硬い状態です。蒸らすことで熱の入り具合が均等になり、ふっくらとした仕上がりになります。焼く料理をする時に、予熱で芯まで火を通すイメージです。またご飯が適度に落ち着き、べちゃつきを防ぐ効果もあります。

香りと甘味を引き出すためでもあります。お米のでんぷんがじっくりと変化し、甘みが増します。粒がしっかりとして、しゃもじで混ぜた時に潰れにくくもなります。

蒸らし時間はお好みで10~15分の間で行ってください。

長時間蒸らさない

蒸らし時間が長くなると水分が抜けすぎてパサつき、予熱で下の方がべちゃつきます。なので蒸らし時間が来たら、蓋を開けて次の工程に移りましょう。

美味しいお米の炊き方⑦ほぐす

蒸らし時間が終わったら、お米をしゃもじでほぐします。

お米が炊けたら、しゃもじで優しくほぐす

米粒をつぶさないようにしゃもじを立てながら、炊けたご飯をほぐしていきます。底の方から優しくひっくり返すようにしてください。これはふっくらとした食感にするために重要な工程です。「優しく」も重要なのでお忘れなく!

余分な蒸気を逃がす‥炊き上がったご飯には水分や蒸気が残っています。余分な蒸気を苦し、ご飯の隙間に空気が含まれることでふっくらとした仕上がりになります。

均一に熱を通す‥炊き上がったご飯は内部と外部で温度差があることがあります。ほぐすことで熱が全体に均一に伝わり炊きムラをなくします。

べたつきや塊を防ぐ‥ほぐさずにほっておくとお米同士がくっついて、ご飯が底で塊になります。経験はありませんか?塊になったご飯は、水分が少ない硬めのご飯とは違い、食感が悪くなります。ほぐすことで、冷めた時にもご飯を美味しく食べることができます。

美味しいお米の炊き方⑧長時間保温しない

お米が炊けたら、長時間保温しないようにしましょう。

お米は冷凍保存する

白米は保温で時間が経つと、臭いが出たり黄ばんできます。前工程で塩を入れることにより、若干はそれを防ぎますが、必ず食感や風味は劣化していきます。

なのですぐに食べない場合は、シリコンバックに入れたり、ラップに包むなどして冷凍保存するようにしてくだい。また温め直すことで、美味しく白米を食べることができます。また冷凍する時は、ご飯をお団子状でなく、平べったくなるように包むことで解凍しやすくなります。

玄米の場合は、なんとそのまま保温しておいても大丈夫です!白米のように臭みが出たり、黄ばんでくることはないです。逆に甘みや旨みが増していきます。玄米に含まれるアミラーゼやプロテアーゼ(酵素)が活性化され、消化を助ける働き、栄養の吸収が良くなる効果が期待されます。小豆がなくても寝かせ玄米(酵素玄米)は作れます。保温する場合は、必ず塩を入れるのを忘れないでください。

お米の美味しい炊き方⑨炊き立てを美味しくいただく

白米は炊き立てが一番美味しいです!できあがったら早めに食べましょう!ご飯の時間に合わせて炊飯するのも良いですね!!

美味しいお米の選び方

お米の美味しい炊き方の基本をお伝えしましたが、ここからはさらに美味しさにこだわりたい方向けにお米の選び方をレクチャーしていきます!

お米の美味しさには好みが分かれますので、これが正解という選び方はありません。選び方をお伝えしますので、自分好みのお米を探す参考にしていただけら!

お米は産地や銘柄ではなく、でんぷん質で選ぶ

朝日米、きぬむすめ、コシヒカリ、あきたこまち‥有名な銘柄でどれも良く聴く名前ですが、どう違うのかわかりますか?なんとなく「新潟産コシヒカリ」って美味しそうなイメージありますよね?

お米の味や食感を左右するのは、お米に含まれるでんぷん質の違いが大きいです。アミロースとアミロペクチンというでんぷん質のバランスによって変わります。

アミロースが多いとアミロペクチンは少なくなります。逆にアミロペクチンが多いとアミロースは少なくなるという相対的な関係にあります。例えばでんぷん質を100%とすると、アミロースが20%であればアミロペクチンは80%になります。

もちもち食感のもち米は、アミロースが0%でアミロペクチンが100%です。インドカレー屋さんで使用される細長いインディカ米はアミロースの値が25~30%と高く、パサパサ、あっさりとした食感になります。

- アミロースが高くなるほど、パサパサ、あっさりする

- アミロペクチンが高くなると甘みが強く、粘り気のあるもちもちとした食感になる

どちらが良い悪い、美味しい、美味しくないではありません。そういう性質があることを知ることで、自分の好みのお米を探す参考にしてください。それぞれに向いた料理もあり、料理によって使い分けることもできます。例えば、チャーハンやピラフには高アミロース米、スパイスカレーにはインディカ米、普段のご飯としては低アミロース米を使うといった分け方です。

もちもちした食感にならないなぁって思っていたけど、アミロースが高めのお米を使っていたのね!

炊き方の水分量を多めにすることでも、もちもち食感になるように調整はできます。ただそもそものお米の性質を変えることはできません。なので好みのお米選びは重要です!

アミロースを基準に言うと‥

アミロース20%以上‥高アミロース米。有名な銘柄で言うと、ササニシキなどが高アミロース米に該当して、あっさりとした味わいと食感が特徴です。

アミロース15%前後‥アミロースが中間的な割合です。コシヒカリのアミロースが約16%くらい。程よい甘みともちもち感があります。

さらに品種改良で甘みやもちもち感を強めたのがミルキークイーンで、アミロースの割合が約9%とかなり低いです。

岡山で有名な朝日米は、原種のお米でササニシキやコシヒカリの中間くらいのでんぷん質の性質を持っています。

上記の図はざっくりと分けています。その上で参考ください。

甘くてもちもちした食感のお米が好みであれば、アミロースが低く、アミロペクチンが多めのお米を選ぶ。逆にあっさりとした味わいが好みであれば、アミロースが高い、もしくはやや高めのお米を選ぶことをおすすめします。

もっと詳しく、お米の選び方に興味がある場合はこちらの記事も参考にしてみてください。こちらの記事も私が監修しております。

健康面で言うと、高アミロース米がおすすめです。アミロースが高くアミロペクチンが低い方が、血糖値が上昇する速度は緩やかです。柔らかめのお米よりも硬めのお米の方が、咀嚼する回数も増えます。ただし食は楽しむもの、健康ばかりに目を向けて好みではないものを食べ続けるのも違うと個人的には感じます。健康面を意識しつつも、好みのものを選んだり使い分けたりするなどしてみてはいかがでしょうか。

さらに自分の好みを追求する上で、でんぷん質の違うお米をブレンドして食感に変化を加えるという上級者向けの方法もあります。

玄米の美味しい炊き方!

玄米を美味しく炊きたい!家で玄米を炊いてみたけど、なかなか美味しく炊けない。そんなお悩みはありませんか?健康のために玄米に変えたいけど、家族が食べてくれない。お店のように美味しく炊けないから、我慢して食べてる‥。

そんな方に向けて、ここでは玄米を美味しく炊く方法をお教えします!

玄米が体に良いのは分かるけど、旦那や子どもが嫌がるのよねぇ。お店で出てくる玄米は美味しいのに、家では同じようにならない…どうやったらもちもちとした食感にできるのかしら?

家庭で玄米を炊いてみると、お店で食べるように美味しく炊けないことありますね。

結論から言ってしまうと‥

玄米は圧力鍋で炊く

です。圧力鍋で炊くと白米のように、玄米を柔らかくもちもちに炊くことができます!

このように言うと必ず「炊飯器で出来ませんか?」という質問をいただきます。正直に言わせてもらうと‥

玄米は炊飯器では美味しく炊けません

「炊飯器にある玄米モードで炊く」、「お米の浸水時間を長くする」、「圧力機能のある炊飯器で炊く」「炊いた後に水を足して二度炊きする」など、色々と試して来ました。玄米を「美味しく炊く方法」の情報を探しては、実際にそのやり方で炊くを繰り返す。散々試した結果‥炊飯器で玄米を美味しく炊くことはできませんでした‥。自然食のお店のようなもちもちとした食感には炊けなかったですね。

もちろん味は好みがあります。なので炊飯器で炊いた玄米が美味しいと感じるのであれば、炊飯器で炊いて問題ないです。圧力機能のある炊飯器も、より優れた性能であれば美味しく炊ける炊飯器もあるのかも知れません。しかし一般的な炊飯器で、お店で出されるような甘くもちもちとした玄米を再現するのは難しい‥というのが個人的な結論です。

家族が玄米から遠ざかってしまう可能性も‥。

健康に良いからと「美味しい」と感じないと‥長続きはできません。またせっかく玄米を食べてみようかと意欲を示してくれた家族が「玄米は食べたくない」「白米の方が良い」なんてことになってしまう可能性もあります。それはすごく勿体ないことです。圧力鍋を持たれていない方は、ぜひ圧力鍋の購入をご検討ください。

「圧力鍋の購入が難しい」「どうしても炊飯器で炊きたい」と言う方は、玄米以外の別の食べ方をご紹介します。なるべく健康的に美味しくお米を食べる方法があります!

玄米を圧力鍋で炊く方法とポイント

圧力鍋を持っている方、圧力鍋を購入して玄米を炊いてみようという方に向けて、玄米を圧力鍋で炊く時のポイントを解説していきます。基本的には白米の美味しい炊き方と考え方は同じです。でも白米と玄米で違う部分もあるので、そこを重点的にお伝えします。

ポイント①計量器で重さを量る

白米と同じです。しっかりと炊く玄米の重さを量ってください。同じくボールにザルをセットすることを推奨します。後の水の量の調整に必要です。

ポイント②最初の水は良質な水

白米と同じです。玄米も最初に触れた水を一番良く吸収します。より美味しく炊くために、最初に使うお水はミネラルウォーターなど良質な水を選ぶようにしてください。

ポイント③玄米は優しくしなくても良い

白米と違うポイントです。白米を研ぐ理由は、精米時に残った肌ぬかを洗い流すことが目的でした。でも玄米はそもそもぬかと一緒に炊くので、白米のような研ぐという感覚とは違います。表面にほこりなどのゴミがあるのを取り除きます。また玄米は白米と違い、水を吸収しにくい特徴があります。そのため粗くゴシゴシと洗うことで、玄米の表面に傷をつけるようにします。白米は割れないように優しく行いましたが、玄米はそこは注意しなくて良いです。※ちなみに圧力鍋の場合、そこまで意識しなくて美味しく炊けます。表面のほこりを取り除くだけでも問題ないです。

ポイント③なるべく長時間浸ける

白米と違うポイントです。白米は1時間以上は浸けないようにするのがポイントでした。逆に玄米は長く浸ける方が美味しく炊けます。水が吸収されにくいので、長時間浸けることでゆっくりと玄米に吸水させていきます。夏場は半日以上、冬場は24時間以上がおすすめです。さらに2、3日浸水しておくと発芽して、栄養価が高まるメリットもあります。

※ちなみに圧力鍋で炊く場合、長時間浸水しなくても問題なく美味しく炊くことができます。

お急ぎの場合は、白米くらいの浸水時間でも問題ないです。浸水しなくても食べれるくらいには炊けます。より美味しくためには長く浸水させることをおすすめしますね。ご自身で確かめてください。

ポイント④浸水させる水はこまめに入れ替える

大事なポイントです。玄米で長時間浸水させる場合、水の入れ替える必要があります。特に夏場はこまめに取り換えてほしいです。玄米は浸水しておくと、乳酸発酵というのが起こります。発酵が始まると玄米独特の匂いが発生します。食べることには問題ないのですが、炊いた後も少し匂いは残ってしまいます。また雑菌が繁殖する懸念もありますので、水のこまめな入れ替えが重要です。

ポイント④浸水した水は捨てる

白米と違うポイントです。浸水が終わったら、浸けていた水は捨ててください。炊く時の水は新しいものを使用します。これは匂いが付いている可能性があるのと、雑菌の繁殖を防ぐためです。浸水した水を切ったら、圧力鍋の中に入れてください。

ポイント⑤お米の重さに対して水の重さを量る

白米と同じです。玄米の炊く量に対して、水の量を調整してください。玄米の重さは炊く前の重さを基準にします。白米と同様に玄米の重さに対して、1~1.5倍の水の量で炊きます。白米よりも気持ち硬めになりますので、それを考慮して水の量は調整してほしいです。ここでもおすすめは、1.2倍量です。まずは1.2倍で試してから、硬めが良ければ水を減らし、柔らかめもちもちさせたいなら水を増やします。色々と試して、自分好みのご飯に仕上げてください。水を量ったら圧力鍋の中に入れます。

ポイント⑥塩は必ず入れる

白米の場合、+αな要素で塩を入れましたが、玄米を炊く場合は必ず入れるようにしてください。殺菌効果があり、味も美味しくなります。玄米の場合、炊飯器で保温させることを前提に考えます。こまめに炊くよりも1度に多めに炊いて、保温しながら必要な分だけ食べるイメージです。

ポイント⑦おもりがずれていないか確認する

圧力鍋の蓋を隙間がないようにきっちりと占めます。その時に蓋に圧力を調整するおもりがズレていないかを確認してください。このおもりがズレていると空気が抜けて圧力がかかりません。圧力鍋の種類によっては、おもりが付いていないものもあります。おもりが付いている鍋に関しては、しっかりと確認しましょう。

蓋をしめておもりが確認できたら、火をつけて中火に。鍋が温まって来ると圧力がかかって来ます。

圧力がかかると蓋についているおもりから蒸気が出て「シュシュシュ…」と音が鳴り始めます。これは圧力がかかった証です。1~2分ほどタイマーをかけ高圧力で炊きます。その後、弱火にして10~20分ほど炊きます。

ポイント⑧蒸らし時間は10分

炊けたら火を止めて10分間蒸らします。白米と同様です。蒸らすことで火の通りを均一化します。

ポイント⑨玄米が炊けたら、しゃもじで優しくほぐす

白米同様です。炊けたら、しゃもじでほぐすことで余分な蒸気を逃がし、熱の入りを均一化させます。ほぐして空気を含ませることで、べちゃつきや塊になるのを防ぎます。しゃもじでほぐすときは米粒をつぶさないようにしゃもじを縦にしながら切ったり、底からすくって反転させるようにします。

ポイント⑩保温中は毎日1回は混ぜる

玄米は白米と違い、炊飯器で保温しておくことが出来ます。保温の際は毎日、玄米の天地をひっくり返すように混ぜます。炊き立ての玄米もとても美味しいですが、保温して寝かせると玄米の酵素が熟成していきます。玄米には「アミラーゼ」「プロテアーゼ」という酵素が含まれます。アミラーゼは消化酵素で、でんぷんを麦芽糖やブドウ糖に分解して甘みが増します。プロテアーゼはプロテイン分解酵素で、たんぱく質をアミノ酸に分解され旨みが増します。さらには糖とアミノ酸が反応して「メイラード反応」が起こり、褐色化して、香ばしい風味が増します。

さらに写真付きで圧力鍋の玄米の炊き方を知りたい方はこちらを参考にしてください。

さらに玄米を発芽させて美味しく健康的にする

玄米は発芽させると、酵素の活性化や栄養価が高くなります。これは「種が芽を出す準備をする」ために、玄米内部で様々な生化学的な変化が進むためです。アミラーゼやプロテアーゼといった酵素が活性化するとでんぷん質やたんぱく質が分解され、甘みが増したり消化しやすくなったりします。

発芽すると発芽前と比べると柔らかく炊くことができます。

主な栄養素の変化をまとめたのがこちらです。

| 栄養素 | 発芽による変化 | 効果 |

|---|---|---|

| GABA | 3倍に増加 | ストレス緩和・リラックス効果 |

| フィチン酸 | 減少 | ミネラルの吸収率アップ |

| 酵素(アミラーゼ・プロテアーゼ) | 活性化 | 消化しやすくなる |

| 食物繊維 | 増加 | 腸内環境改善・便秘解消 |

| フェルラ酸 | 増加 | 抗酸化作用・美肌効果 |

| ビタミンB群 | 増加 | 疲労回復・エネルギー代謝向上 |

| ミノ酸(リジンなど) | 増加 | タンパク質の栄養価アップ |

発芽玄米は家庭でも簡単にできる

発芽玄米は、家庭でも簡単に作れます。方法は、玄米を浸水させておくだけです。お米を炊く時と同じで、重さを軽量して洗米、浸水させます。しばらく浸水させていると自然と芽がでてきます。

ただし注意点もあるので、気を付けてほしいポイントを紹介します。

注意点①玄米を選ぶ

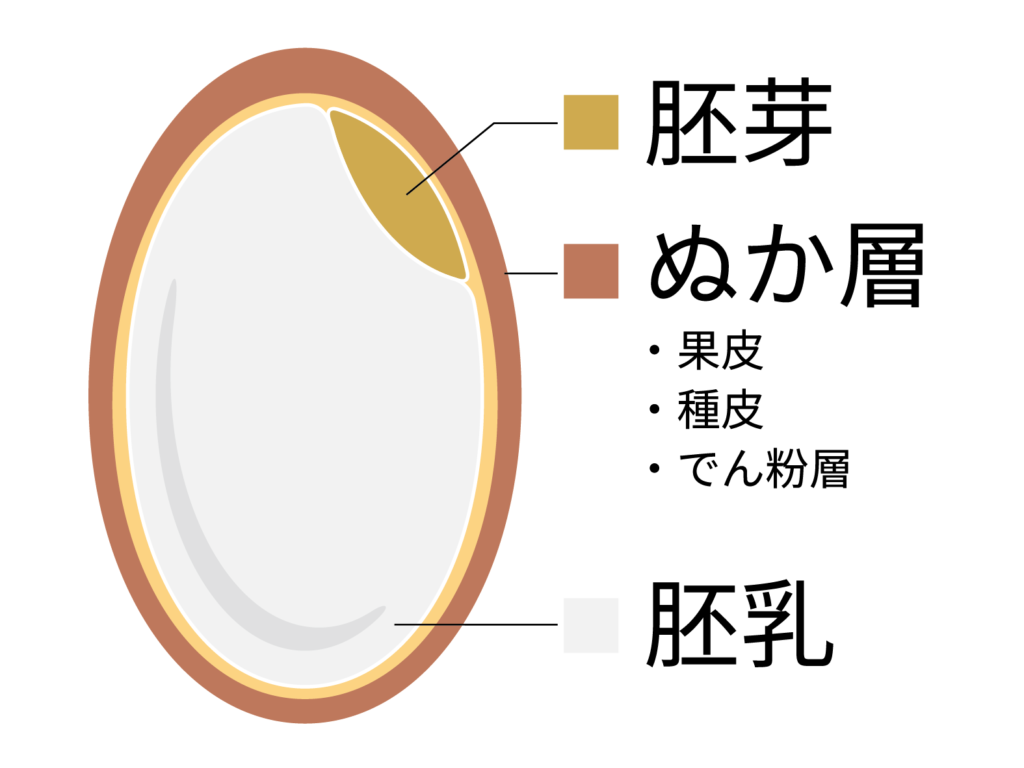

ちなみに白米は発芽しません。芽は胚芽の部分から出ますが、ぬか層と胚芽を削った状態が白米です。発芽をさせるには玄米の状態である必要があります。

ただし化学処理されていない玄米を選んでください。過度な農薬や高温乾燥された玄米は、発芽しにくいです。また古米も発芽しにくい傾向にあります。※絶対に発芽しないという意味ではありません。

理想は無農薬、低温乾燥、新米を選んでください。出荷から1年以内のものは基本的には発芽しやすいです。

注意点②こまめに水を替える

玄米を浸水させて発芽するまでの時間は、季節や室温によって変動します。だいたいの目安ですが‥

- 春、秋‥1~2日(室温20℃前後)

- 夏‥12~24時間(室温25℃前後)

- 冬‥2~3日(室温15℃以下なら長め)

暖かい方が早く発芽します!その際にこまめに水を入れ替えるようにしてください。長時間常温で水に浸けたままにしておくと、雑菌が繁殖する可能性があります。また乳酸発酵が起こり、すっぱい匂いが発生します。できれば8時間おきには水を入れ替えてほしいです。

家で酵素玄米(寝かせ玄米)を楽しみたい!

よくヘルシーなカフェで提供される小豆入りの酵素玄米‥家でも食べたいなって思うことありませんか?これも家で簡単に作れちゃいます。

作り方は圧力鍋で玄米を炊く時と一緒です。お米の一部に小豆を加えてください。水の量は玄米+小豆の量に対して調整を行ってくださいね。また小豆は浸水しなくても良いです。

玄米を保温する時と同じで、天地をひっくり返すように底の部分が上になるように毎日混ぜます。3日ほど寝かせるとでんぷん質が変化して、甘みや旨み、栄養価が増していきます。

小豆は入れても入れなくても良いです。小豆を入れる理由は、玄米に足りない栄養素を補う意味合いがあります。小豆にはポリフェノールや鉄分が豊富です。小豆を加えることで完全栄養食と呼ばれます。

小豆を入れる量はだいたい、玄米の量に対して5%~10%くらいの割合で入れてください。10%になると小豆の風味が強めになります。苦手な方は減らして調整します。ご自身の好みに合わせてください。

3日待たないといけない‥って思われる方、ぜひ炊き立てから食べてもらいたいです。多めに炊いて食べながら熟成させていくのをおすすめします。炊き立てには炊き立ての美味しさがあります!

圧力鍋がない‥美味しく健康的にお米を食べる方法

炊飯器でも玄米を美味しく食べる方法がないかしら?

白米でも健康的に食べれる?

圧力鍋がないご家庭でも、なるべく健康的にご飯を食べるオススメの方法があります!

圧力鍋がない‥でも玄米が食べたい!少しでも健康的に食べたい!と言う方に、おすすめの食べ方をご紹介します。

おすすめの食べ方①分づき米にして食べる

圧力鍋がないけど、玄米を美味しく食べたいって方にまずおすすめなのが「分づき米」です。

お米の栄養であるビタミンB群やミネラル、食物繊維などの多くは、ぬか層と胚芽に豊富に詰まっています。分づき米はそのぬか層と胚芽をぜんぶ精米せずに、一部残した状態のお米です。白米と比べ、玄米(ぬか層、胚芽)の栄養素も残っています。

玄米と違い、ぬか層が完全に覆っていないため、水が吸収しやすく炊きやすくなります。なので炊飯器でも白米と同じように炊くことができるんですね。もちろん玄米と比べると栄養価は低くなりますが、玄米にある栄養素を補いつつ、食べやすいのが分づき米の特徴です。

また玄米は食物繊維が多く、消化しにくい性質があります。特に小さなお子様の中には、消化不良を起こす場合があると言われています。

分づき米は玄米と比べて、消化もしやすいメリットもあります。

分づき米は精毎する時に調整できる

分づき米は精米をする時に、調整することができます。まずは玄米の状態で購入する必要があります。次に精米所で精米する時に、精米度合を調整して分づき米にします。もしくはお米を買う時に精米してくれるお店もあります。その場合、お店の人に分づき米にしてもらうようにお願いしてください。

精米度合は調整が可能で、三分づき、五分づき、八分づきなど、数字が大きくなるほど白米に違付きます。

普段、白米を食べているのであれば、まずは七分づきなど白米に近い精米度合から始めてみるのはいかがでしょうか。慣れることから始めて、徐々に精米度合を五分づき、三分づき‥と玄米に近づけてみてください。

精米度合が低くなると、吸水しにくくなって来ます。なので精米度合を低くした場合は、浸水時間を徐々に長めにしてください。例、三分づき、五分づきは2~6時間くらい浸ける

またお米の水分量も好みに合わせて調整してください。白米を炊く時と同じ量の水で炊いて、硬いなと感じたら水分量を増やしてみてほしいです。自分の好みは自分にしかわかりません。

おすすめの食べ方②玄米を混ぜる

白米に玄米を混ぜて炊く方法もあります。炊飯器だと玄米の部分は硬く炊けてしまうのですが、白米が主体なので食べやすいです。異なる食感が加わることで、味わいの変化も楽しめます。

玄米と比べれば栄養価は引くなりますが、白米に一部玄米の栄養素を補うことができます。また食感もやや硬めになるので、噛む回数が増えて満腹感が増すメリットもあります。玄米を混ぜる量はお好みですが、白米に対して10%~半分くらいまでの量で調整してみてください。

おすすめの食べ方③雑穀米にする

雑穀を混ぜて炊いて雑穀米にすることで、白米に足りない栄養素を補うことができます。

雑穀はもち麦、大麦、あわ、ひえ、きび、赤米、黒米、はと麦、そばの実、アマランサスなどがあります。雑穀によって栄養素は異なります。種類は多いほど、色々な栄養価を期待できます。

- もち麦、大麦:食物繊維(β-グルカン)、マグネシウム、鉄、たんぱく質

- あわ:ビタミンB1B2、亜鉛、鉄、食物繊維

- ひえ:マグネシウム、リン、鉄分、ビタミンB群

- きび:ポリフェノール、鉄、ビタミンB群

- 黒米、赤米:アントシアニン(黒米)、カテコールタンニン(赤米)、ビタミンB群、食物繊維

- はと麦:コイクセノリド、たんぱく質、カリウム、マグネシウム

- そばの実:ルチン、たんぱく質、食物繊維

- アマランサス:カルシウム、鉄分、リジン、食物繊維

食物繊維やミネラルが豊富で白米に混ぜることで、白米に足りない栄養素を摂取することができます。種類は豊富な方が好ましいですが、1種類でも増やすことで栄養価を増やすことができます。

※分づき米や玄米を雑穀米にするとさらに栄養素が強化されます。

カラダキレイ国産十六雑穀米

20g×10P

ムソー

北海道産・もちきび

150g

ムソー

北海道産・もちあわ

150g

ムソー

岩手県産・はとむぎ

150g

ムソー

押麦〈国内産〉

800g

ムソー

彩り米

100g

エコファーム彩

おまけ:おすすめの食べ方④おかずを充実させる

ご飯以外のおかずを充実させることで、白米に足りない栄養を補います。「それはそうだ」と言われそうですが、栄養バランスの良い食事を心がけることは大切です。

また野菜から食べる「ベジファースト」を行うことで、血糖値の上昇を緩やかにすることもできます。

まとめ

お米の美味しく健康的な炊き方と食べ方について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

「玄米じゃないといけない‥」とつい厳格になりすぎてしまうことがあります。また「白米を食べていて大丈夫かな‥」と不安になる方もいませんか?

まず第一として食は楽しむものです。美味しいと思えず、ストレスを抱えていては意味がありません。また家族の健康も大切ですが、作る自分自身が心から美味しいと感じる料理をしてもらいたいなと願います。

「分づき米にする」「雑穀を混ぜる」など、ちょっとしたことで栄養価を高めることはできます。今日は白米、明日は雑穀米にするなど、いろいろと代わる代わるご飯を炊いてみるのも楽しいです。ぜひ自分自身、家族も一緒に楽しめる食卓にしてください。

コメント